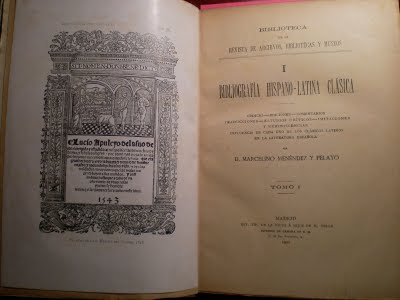

Diversas razones, unas irremediables, otras pasajeras, están haciendo que este mes de septiembre no tenga la luz de otros momentos de la vida, ya no digo de otros momentos del año como tal. Espero la vuelta de las clases, este curso entre la Complutense y la Autónoma de Madrid, y me siento cada año un poco más escéptico, ante una universidad cada vez más "pedagógica", que en cierto sentido quiere decir más "infantil". Son circunstancias, es cierto, que hacen que el ánimo no esté en todo su apogeo, pero, como digo, son circunstancias, por lo que hay que pensar en todo aquello que escapa al tiempo y lo transciende. En este sentido, cuando el tiempo es gris, me gusta sentir la emoción de un "nuevo" libro antiguo, libro que sé que ha vivido desde hace más tiempo que yo y que sin duda seguirá existiendo por generaciones. Los estudios sobre la Historiografía de la literatura grecolatina durante la Edad de Plata de la cultura española me han llevado a un libro publicado por Menéndez Pelayo en 1902. Me refiero al primer y único tomo que publicó en vida sobre la Bibliografía Hispano-Latina, publicado en Madrid por la Biblioteca de la Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos. Para la mayor parte de los que estudian asuntos relativos a la Tradición Clásica, la obra de Menéndez Pelayo adquiere las dimensiones gigantescas de la llamada "Edición Nacional", llevada a cabo ya entre los años cuarenta y cincuenta del siglo XX por la editorial Aldus y el Consejor Superior de Investigaciones Científicas. Pero merece de verdad la pena navegar y disfrutar de los viejos libros que Menéndez Pelayo publicó en vida, en sus diferentes formatos. En particular, este tomo es una delicia ya desde que se abre, pues nos espera un frontispicio que reproduce la portada de la edición del Asno de Oro publicada en Medina del Campo en 1543. Aquí es donde el observador comienza a darse cuenta de que este libro no está sólo concebido para los especialistas en literatura, sino también para los bibliófilos, y que unos y otros no deberían estar tan escindidos en sus intereses. El historiador de la literatura que no se siente interesado por el libro antiguo se pierde buena parte de la intrahistoria de sus estudios, y el bibliófilo que sólo se dedica a la cinegética o a la tauromaquia se le escapa la propia historia de sus letras. El libro de Menéndez Pelayo nos regala, además, con una definición precisa de lo que es la Tradición Clásica tal y como se concibió desde finales del siglo XIX: "la historia de cada uno de los clásicos en España". La Tradición Clásica es también "Historia literaria", no lo olvidemos, de una literatura, la grecolatina, en otras, las modernas. De entre toda la erudición que se despliega en este tomo quiero destacar dos textos preciosos, debidos al gran maestro de la literatura griega y latina que fue Alfredo Adolfo Camús. En un caso, se trata del sabroso texto de la traducción de un fragmento del poeta Afranio, al que dedicaré otro día mi atención. En el otro, estamos ante un precioso testimonio de bibliófilo que ha rescatado de la desidia un manuscrito dieciochesco que contiene una traducción de Cicerón. Me permito reproducir aquí la ficha de Menéndez Pelayo y el comienzo del texto de Camús:

"Los que como Vd. somos aficionados a librajos y papeles viejos, solemos experimentar de vez en cuando algo de esa alegría y emoción inefables que sintieron nuestros esforzados navegantes al descubrir por vez primera las playas del Nuevo Mundo. ¿No es verdad, amigo mío, que cuando por acaso, en medio de un montón de inepcias condenadas al nacer a rodar por baratillos, a ser pasto de ratones o a envolver cominos, tropezamos con una ALDO MANUCIO, un GRYPHIO, un PLANTINO apud Moretum, un CAXTON, un FROBEN, un ESTEBAN (Roberto o Enrique), o con alguno de esos incomparables y codiciados ELZEVIRIOS, nobilísima familia, que nace en Leyden con Buenaventura y Abraham y termina en Amsterdam con Daniel, el último pero también el más correcto, delicado y artista de tan gloriosos progenitores, gozamos de una felicidad suprema, que comparada con esas grandes pasiones destinadas a satisfacer algunas raras veces y por breve momento el corazón humano, excede de todo un cielo a los goces del amor, de la ambición y de la avaricia? -Cierto es que para el verdadero bibliófilo (que no se confunde nunca con el falso, el pseudo-bibliófilo, el coleccionador que sólo busca y colecciona por el gusto de atesorar, que en medio de su espléndida biblioteca se parece al eunuco entre las odaliscas de un harén: el mercachifle literario que adquiere para revender y lucrar; el tonto, pues de todo hay, que tiene libros por aparecer discreto); para el bibliófilo auténtico, para el amateur pur-sang, como dicen los franceses, el hallazgo de un libro raro o de un manuscrito curioso es superior a cuantos juguetes y brillantes señuelos se han inventado para entretener y atraer y fascinar las miradas de esa caterva de niños grandes que se agita y afana en este pícaro mundo, el que, dicho sea de paso, sería una trastienda del infierno, si no hubiera libros. (...)"

a satisfacer algunas raras veces y por breve momento el corazón humano, excede de todo un cielo a los goces del amor, de la ambición y de la avaricia? -Cierto es que para el verdadero bibliófilo (que no se confunde nunca con el falso, el pseudo-bibliófilo, el coleccionador que sólo busca y colecciona por el gusto de atesorar, que en medio de su espléndida biblioteca se parece al eunuco entre las odaliscas de un harén: el mercachifle literario que adquiere para revender y lucrar; el tonto, pues de todo hay, que tiene libros por aparecer discreto); para el bibliófilo auténtico, para el amateur pur-sang, como dicen los franceses, el hallazgo de un libro raro o de un manuscrito curioso es superior a cuantos juguetes y brillantes señuelos se han inventado para entretener y atraer y fascinar las miradas de esa caterva de niños grandes que se agita y afana en este pícaro mundo, el que, dicho sea de paso, sería una trastienda del infierno, si no hubiera libros. (...)"

En fin, esto es un solaz bibliográfico, como diría el propio Menéndez Pelayo, y siento el orgullo de poder disfrutar de este solaz al margen de las circunstancias.

Francisco García Jurado

H.L.G.E.

"Los que como Vd. somos aficionados a librajos y papeles viejos, solemos experimentar de vez en cuando algo de esa alegría y emoción inefables que sintieron nuestros esforzados navegantes al descubrir por vez primera las playas del Nuevo Mundo. ¿No es verdad, amigo mío, que cuando por acaso, en medio de un montón de inepcias condenadas al nacer a rodar por baratillos, a ser pasto de ratones o a envolver cominos, tropezamos con una ALDO MANUCIO, un GRYPHIO, un PLANTINO apud Moretum, un CAXTON, un FROBEN, un ESTEBAN (Roberto o Enrique), o con alguno de esos incomparables y codiciados ELZEVIRIOS, nobilísima familia, que nace en Leyden con Buenaventura y Abraham y termina en Amsterdam con Daniel, el último pero también el más correcto, delicado y artista de tan gloriosos progenitores, gozamos de una felicidad suprema, que comparada con esas grandes pasiones destinadas

a satisfacer algunas raras veces y por breve momento el corazón humano, excede de todo un cielo a los goces del amor, de la ambición y de la avaricia? -Cierto es que para el verdadero bibliófilo (que no se confunde nunca con el falso, el pseudo-bibliófilo, el coleccionador que sólo busca y colecciona por el gusto de atesorar, que en medio de su espléndida biblioteca se parece al eunuco entre las odaliscas de un harén: el mercachifle literario que adquiere para revender y lucrar; el tonto, pues de todo hay, que tiene libros por aparecer discreto); para el bibliófilo auténtico, para el amateur pur-sang, como dicen los franceses, el hallazgo de un libro raro o de un manuscrito curioso es superior a cuantos juguetes y brillantes señuelos se han inventado para entretener y atraer y fascinar las miradas de esa caterva de niños grandes que se agita y afana en este pícaro mundo, el que, dicho sea de paso, sería una trastienda del infierno, si no hubiera libros. (...)"

a satisfacer algunas raras veces y por breve momento el corazón humano, excede de todo un cielo a los goces del amor, de la ambición y de la avaricia? -Cierto es que para el verdadero bibliófilo (que no se confunde nunca con el falso, el pseudo-bibliófilo, el coleccionador que sólo busca y colecciona por el gusto de atesorar, que en medio de su espléndida biblioteca se parece al eunuco entre las odaliscas de un harén: el mercachifle literario que adquiere para revender y lucrar; el tonto, pues de todo hay, que tiene libros por aparecer discreto); para el bibliófilo auténtico, para el amateur pur-sang, como dicen los franceses, el hallazgo de un libro raro o de un manuscrito curioso es superior a cuantos juguetes y brillantes señuelos se han inventado para entretener y atraer y fascinar las miradas de esa caterva de niños grandes que se agita y afana en este pícaro mundo, el que, dicho sea de paso, sería una trastienda del infierno, si no hubiera libros. (...)"En fin, esto es un solaz bibliográfico, como diría el propio Menéndez Pelayo, y siento el orgullo de poder disfrutar de este solaz al margen de las circunstancias.

Francisco García Jurado

H.L.G.E.